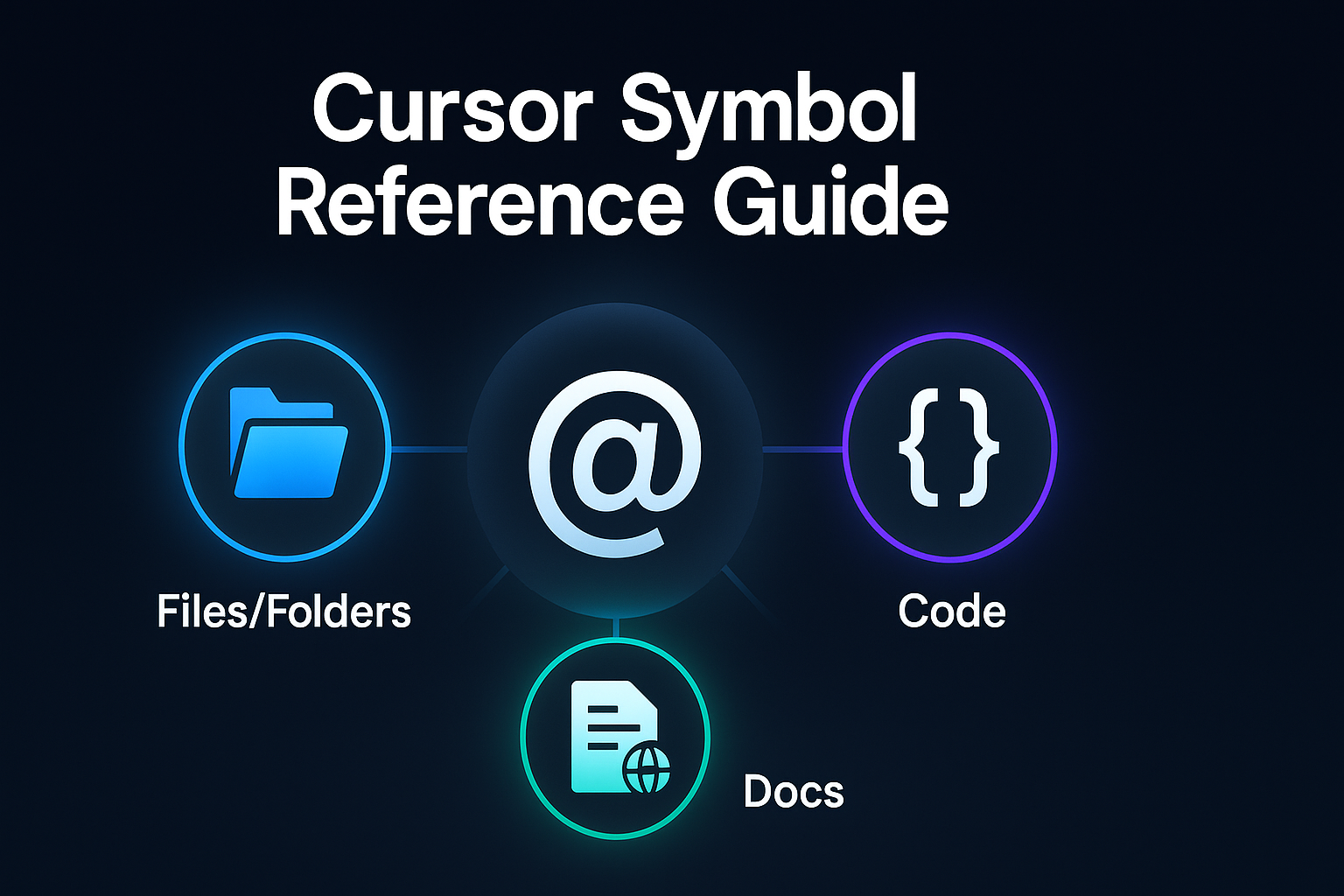

AIエディタCursorのシンボル参照機能「@Files & Folders」「@Code」「@Docs」の使い方を解説しています。初心者にも分かりやすいよう操作手順を画像で明示!

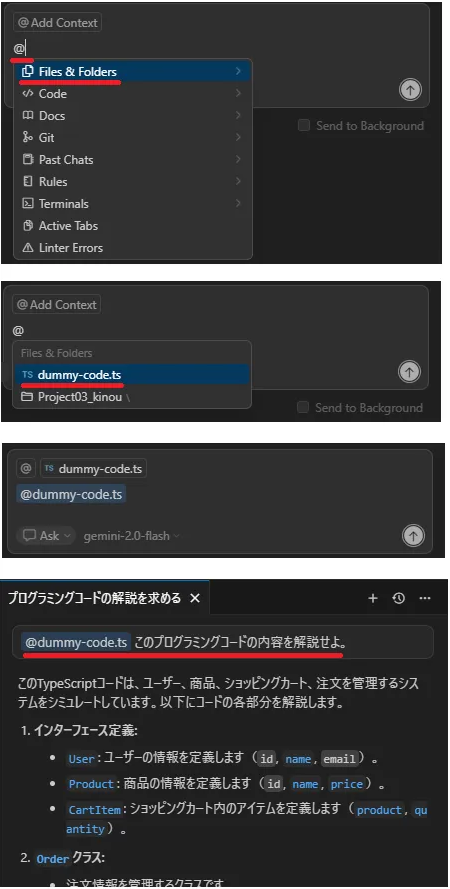

Files & Folders 参照

ファイルまたはフォルダ単位で参照先を指定する機能です。

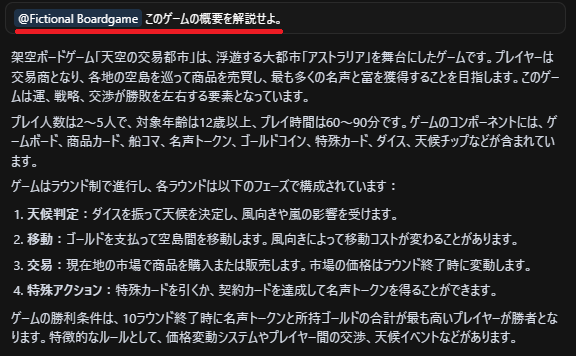

例えば、参照先を指定せずに下図のようなプロンプトを実行すると、AIは何に対して指示を遂行すればいいのか分からないのでうまくいきません。

そこで参照先のファイルを指定します。

今度はうまくプロンプトの内容が遂行されました。

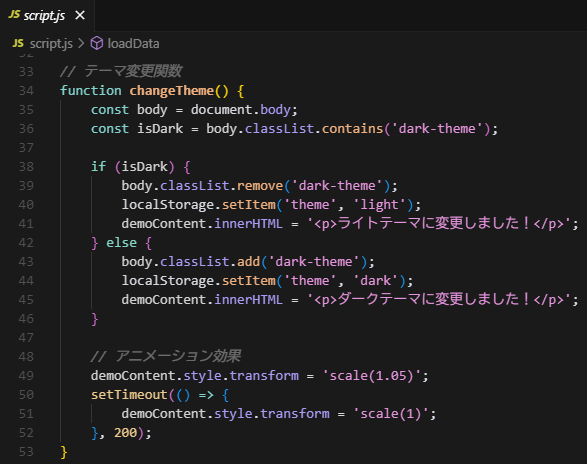

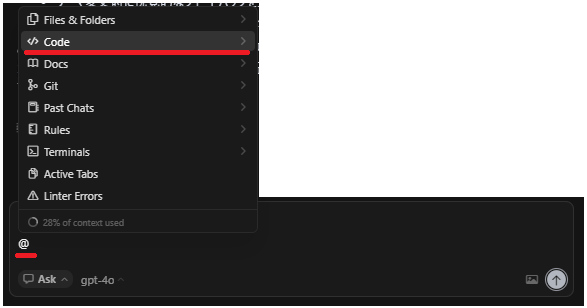

Code 参照

関数名などを選択することで、AIへのプロンプトの実行対象をその関数に指定することが可能です。

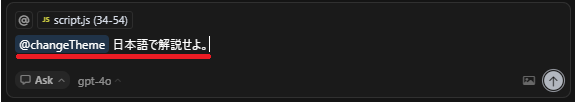

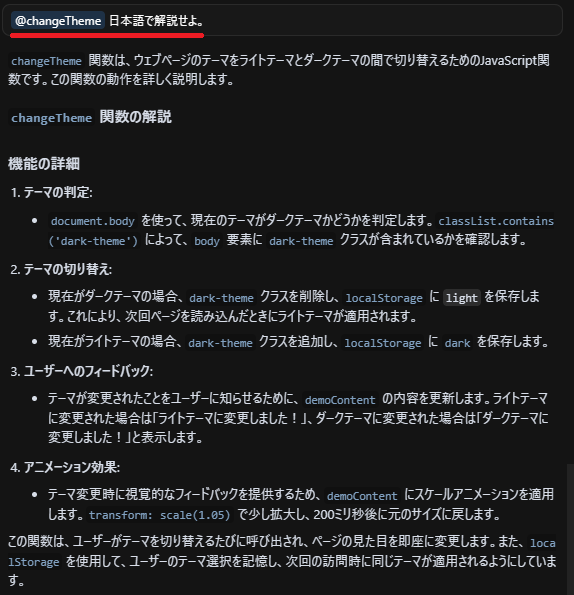

下図の関数「changeTheme」を指定して、プロンプトを実行してみます。

チャット欄に「@」を入力して当該関数を選択します。

Docs 参照

生成AIを使うときのよくある困りごとの一つに、「AIが知らない情報には答えられない」という点があります。たとえば、

- 最新ニュースや最近の出来事について知らない

- 特定の会社だけが持っている特殊な情報を知らない

といったケースです。

この問題を解決する方法の一つが RAG(検索拡張生成) という仕組みです。これは、AIの外にデータベースを用意しておき、質問が来たらまずそこから情報を探し、その結果をAIに渡して答えを作らせる方法です。こうすることで、AIがもともと知らなかったことも補えるようになります。

Cursorの「Docs」機能も、このRAGと同じような仕組みを使っています。あらかじめ必要な情報を用意しておき、それをAIに見せたうえで答えを作らせるので、AIは知らなかった内容でも正しい答えを返せるようになるのです。

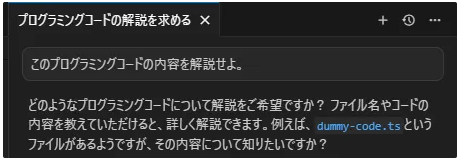

下記URLは「天空の交易都市」という架空のボードゲームについてのWebページです。

https://tech-link.blog/fictional-boardgame/

このゲームの内容やルールをCursorの「Docs」機能で参照し、その中の情報を元にしてAIに回答してもらいます。

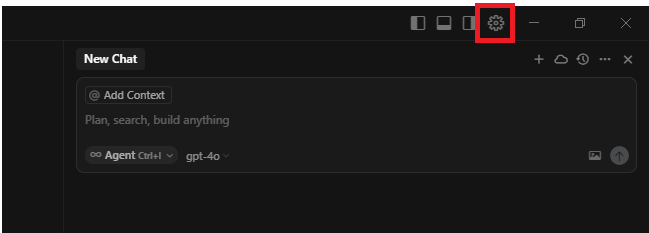

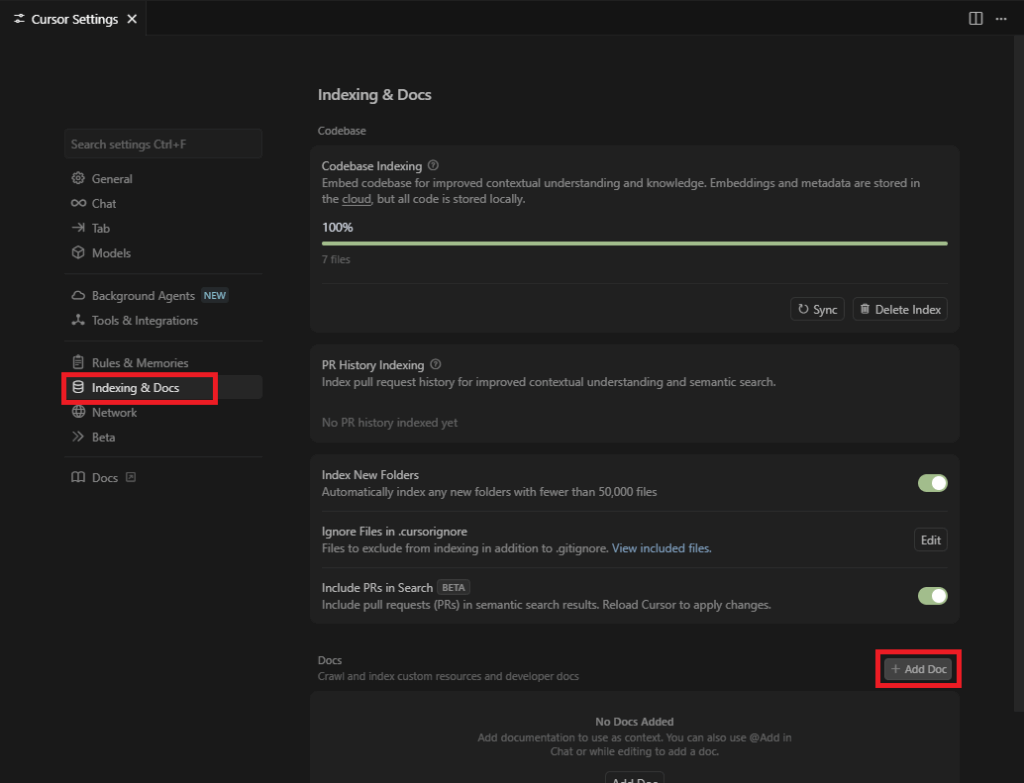

まずはCursorの画面右上にある歯車アイコンから「Cursor Settings」を開きます。

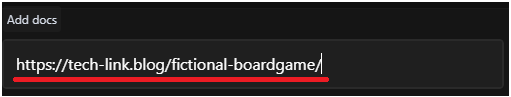

「Docs」機能で参照するURL(上述)を入力して[Enter]キーを押します。

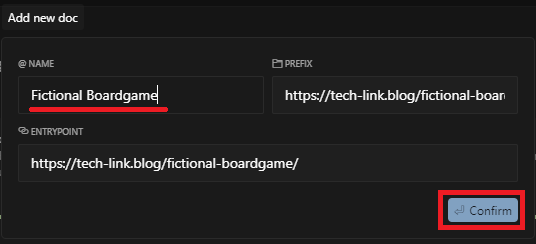

「@NAME」欄で参照URLを示す便宜名を決めます。

今後この参照URLをチャット欄で「@Docs」で呼び出す際には、この名前が選択肢として表示されます。

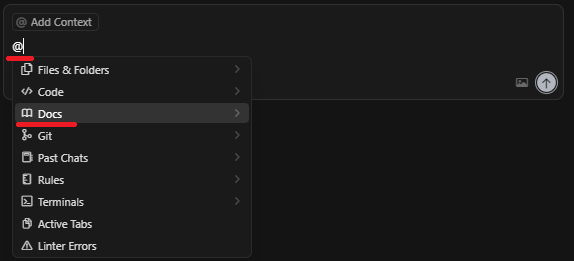

次にチャット欄で「@Docs」を入力していきます。

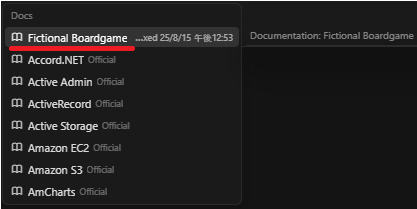

先ほど登録した参照URL「Fictional Boardgame」が選択肢にあるので、これを選択します。

「Fictional Boardgame」を参照した上でゲーム概要を解説するようにAIへ指示すると、参照URL「https://tech-link.blog/fictional-boardgame/」の内容にもとにした回答を返してくれます。